[뉴스써치] 매천 선생의 학문의 기본적 사상(思想)은 유학(儒學)에서 출발했으나 주자학, 양명학, 실학에 심취했고 한말 양명학 주류인 강화학파 이건창, 김택영의 영향을 많이 받아 지식(知識)과 지략(智略)보다는 행동을 중시했고 형식보다는 기절(氣節)을 강조했다.

특히 다산 정약용(茶山 丁若鏞)과 연암 박지원(燕巖 朴趾源)의 실용적 학문에 큰 관심을 가졌고, 이 무렵 매천야록(梅泉野錄), 오하기문(梧下記聞 )등 명저를 남겼다.

또 시에 더욱 조예(造詣)가 깊어 송대(宋代) 시인 소식(蘇軾)과 육유(陸遊)의 기품이 있는 시를 즐겨 읽었다. 음풍농월(吟風弄月) 보다는 절의(節義)를 지킨 역사적인 인물이나 사실을 주로 읊었다.

또한 학풍은 정통했고 시속(時俗)의 진부(陳腐)한 학사(學士)들과는 사귀지 않았다.

역대 사서(司書)에 기록된 치란성쇠(治亂盛衰)의 자취부터 군사(軍事), 형법(刑法), 재정(財政)에 이르기까지 연구 관찰하기를 좋아했다.

1902년 왕사천이 거주한 지천리 천변과 가까운 광의면(光義面) 수월리(水月里) 월곡(月谷)으로 이주하여 본격적으로 학문에 전념했다.

이건창, 김택영 등과 꾸준한 교유관계가 이어졌다.

학문을 연마할때도 틈틈히 시간을 내어 집에서 가까운 풍광이 수려(秀麗)한 천년고찰(千年古刹) 천은사(泉隱寺) 수홍루(垂虹樓) 난간위에서 운조루(雲鳥樓) 5대 주인 유제양, 소천 왕사찬, 해학 이기, 구례군수를 역임한 시 잘짓는 금사 박항래(錦士 朴恒來)등과 어울려 시를 읊고 시국(時局)을 논했다.

잠시 여유를 찾았던 선생의 모습이 그려진다.

1905년 11월17일 을사늑약( 乙巳勒約)으로 일본이 우리나라를 옥죄어오자 중국 하이난(淮南)에 망명해있던 김택영으로부터 건너오라는 전갈을 받았다.

그러나 갑자기 백부(伯父)가 별세하자 백모(伯母)와 그 식솔(食率)들을 보살피라는 아버지의 유언(遺言)을 지키기 위해 이를 실행에 옮기지 못한다.

일본에 외교권을 빼앗기자 선생은 곡기(穀氣)를 끊고 통곡(痛哭)하면서 지조와 절의를 지킨 남북조(南北朝) 시대의 최고의 시인 도연명(陶淵明 365~427)과 명나라 말(明末) 사상가 고염무(顧炎武1613~1682) 등 열 사람의 시로 병풍(屛風)을 만들어 이를 처신의 거울로 삼는 등 우국충정(憂國衷情)이 불타 있었다.

1905년 을사늑약으로 일본에 나라를 빼앗기자 각지에서 의병(義兵)들이 들고 일어나 일본과의 싸움이 곳곳에서 불이 붙었다.

당시 남도 최고의 의병장인 담양출신 녹천 고광순(鹿泉 高光洵1848~1907)이 전라도 여러 곳에서 의병을 모아 일본과 전투를 벌이다가 전략적 요충지인 지리산 연곡사(燕谷寺) 부근 피아골에서 일본군과 끝까지 맞서다 장렬(壯烈)히 전사했는데 그때가 1907년 9월11일이다.

이로부터 며칠 지난 9월16일 이곳을 찾은 매천 선생이 깊이 애도(哀悼)하는 마음으로 추모시(追慕詩)를 지어 바치고 그 자리에 순절비(殉節碑)를 세워 고광순을 기렸다. 고광순은 임진왜란 때 의병장이었던 고경명 장군(高敬命 將軍)의 후손이기도 하다.

선생의 사상적 위치는 실학을 계승한 동도서기론(東道西器論)에 가깝고 보수적인 위정척사론(衛正斥邪論)이나 근대적인 개화사상과는 거리가 있었다.

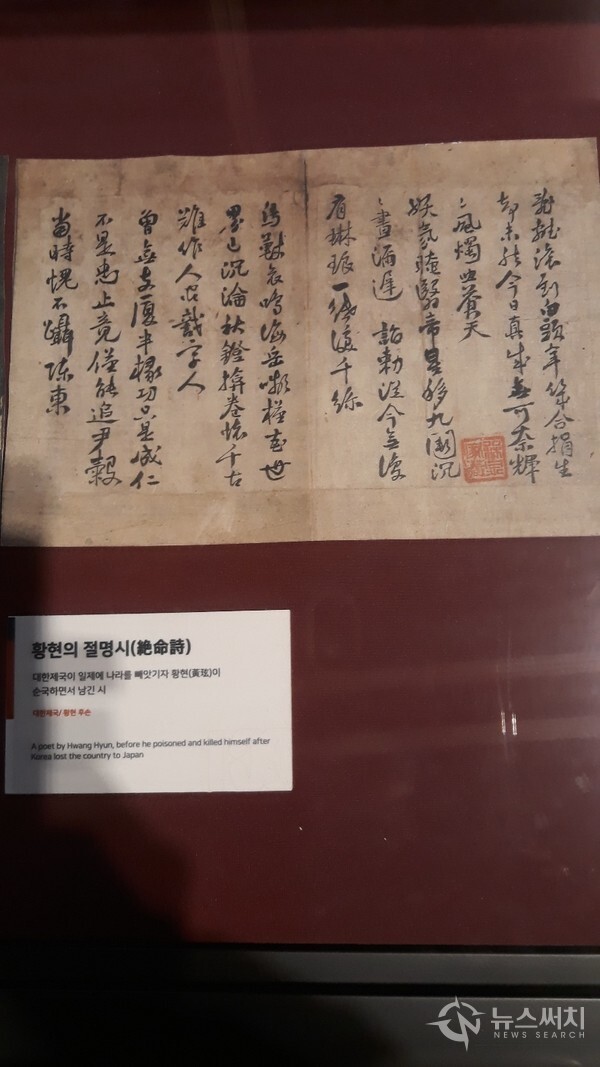

매천은 역사서(歷史書)를 즐겨 읽었다. 대표적 역사서로 근대사 관련 높은 사료적 가치가 있는 매천야록(梅泉野錄)은 절명시(絶命詩)와 더불어 황현의 이름을 알리는데 기여한 주요 저작(著作)이라 할것이다.

또 오하기문(梧下記聞), 갑오평비책(甲午平匪策), 동비기략(東匪紀略) 등은 구한말 동학농민운동, 갑오경장, 청일전쟁 등 격동기를 거치며 어지러웠던 사회상을 목도(目睹)한 선비로서 나라에 대한 충정과 함께 대비책 등을 세심하게 파헤친 역저(力著)다.

[ⓒ 뉴스써치. 무단전재-재배포 금지]